一、前言

這篇教攝影,教的並不是攝影技巧,也不是相機操作方式,而是從最基礎的攝影原點開始簡單的介紹,從 什麼是 EV 值? 到「曝光」究竟是什麼意思,以及進一步談相機如何「測光」,介紹測光的重要性,進一步解釋如何成功補捉到正確光線。

二、先談光線的供給面

圖02.

圖02.

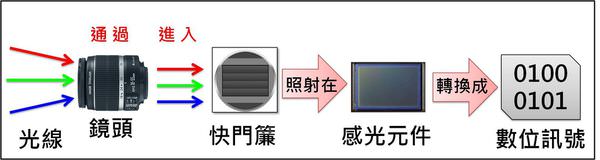

一張照片基本上是透過「感光元件」對光線的補捉,才能形成影像,而我們先來談一張照片「光源」的來源,上圖即簡單的解釋,外在世界的光線,自鏡頭進入後,再經過快門簾,最後的光線照射在感光元件上,感光元件將真實世界的光線成一連串的數位訊號,簡單上的流程是這個樣子。

圖03.

圖03.

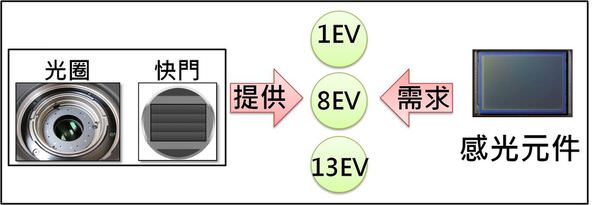

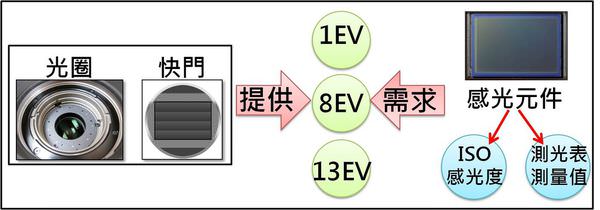

當我們把圖02再細分簡化一些,我們可以把光線的「供給面」「需求面」分別來談,就我們透過相機、鏡頭的操作,可以自由的調整光線的「進光量」,光圈大小決定光線進入的光量多寡 (如 100束光線),而透過快門速度調整,決定讓這100束光線 “進來多久” (如 1/125秒)。

圖04. 換句話說,當我們操作相機快門速度,以及調整光圈大小,這個動作本身就是調節 “照射在感光元件上” 的光線數量 (底下我們簡稱進光量)。

圖04. 換句話說,當我們操作相機快門速度,以及調整光圈大小,這個動作本身就是調節 “照射在感光元件上” 的光線數量 (底下我們簡稱進光量)。

圖05.

圖05.

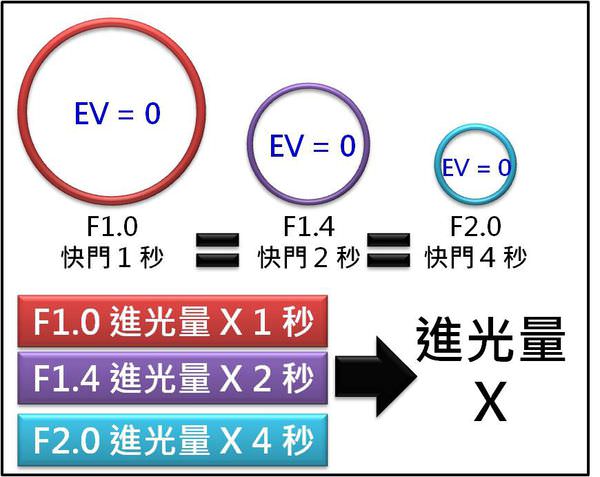

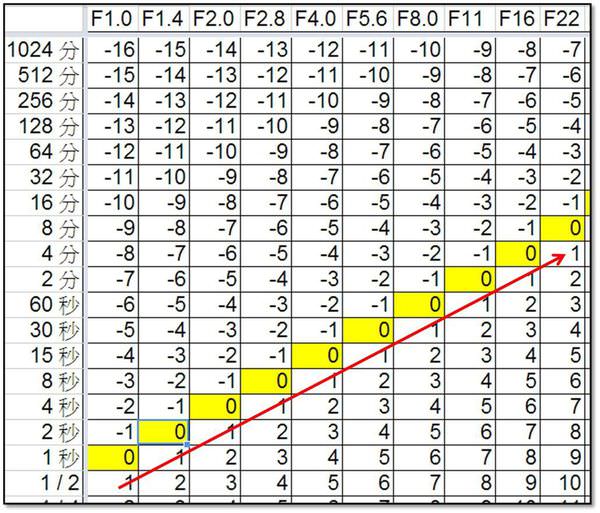

不同的光圈大小,同一時間進入的光線量也有所不同,如上圖05所示,光圈越大,孔徑越大,同一時間進入的光線也有差別,如 F1.0 這麼大的光圈採用光門 1 秒累積的進光量X,等同於 F1.4 / 快門2秒,也等同於 F2.0 / 快門4秒,雖然不同的光圈與快門速度的搭配,但最後進光量都一樣為 X,這些都是我們透過相機都可以自由調整。

圖06.

圖06.

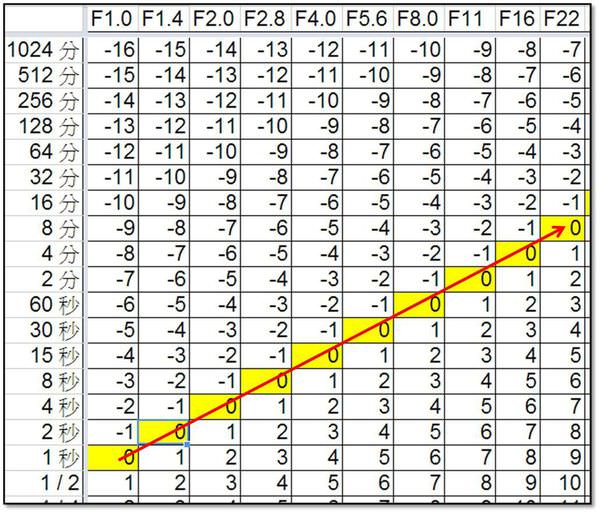

換句話說,一顆鏡頭很可能從 F1.0開始逐步調整至常見的 F22,為了維持相同進光量 X ,就得搭配不同的快門速度,如上圖06黃色底色的皆是相同進量光 X 下,不同的光圈與快門速度搭配, F8.0/60秒 等同於 F16/240秒的進光量X。

當然我們不可能用這麼冗長的字串來描述進光量X,我們則有一名詞來簡單為 “光圈/快門速度之間搭配“ 做一個簡稱,我們稱之為 “EV” 值,換句話說:

EV值 = 一組光圈與快門速度搭配的單位。

我們知道 EV 值為一組光圈與快門速度搭配的單位,既然是單位就要有個衡量的起點,我們則以 「光圈 F1.0 / 快門1秒」設為 0EV,相同進光量,不同的組合如 「光圈F1.4 / 快門2秒」 同樣也叫 0EV,可看到上圖06黃色底圖色塊,只要是 0EV 的光圈快門搭配,進光量X皆相同。

圖07.

圖07.

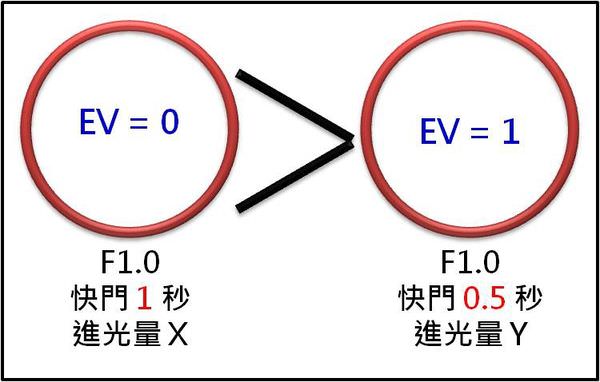

EV 值越高,其實進光量是越小的,EV值每差1級 (即數字相差1),進光量剛好差一倍,我們參考圖 06 找出 1EV 為 F1.0 / 0.5秒,相同光圈大小,快門時間相差一倍,進光量自然也差一倍。

圖08.

圖08.

至於 1EV的組合有哪些? 如剛提到的 F1.0 / 0.5秒外,還有 F1.4 / 1秒、F2.0 / 2秒…etc,只要是在同一條斜直線上 (格子內寫的數字相同),所對應的光圈與快門組合,進光量也就會相同 (如 F22 / 4分 與 F8.0 / 30秒是一樣的)。

到這裡我們簡單的了解三件事就好,其一為當我們相機操作光圈大小、快門速度,都是在調整「照射在感光元件上」的進光量,通常我們會記成 “F / S”,F 表示光圈值,S則是快門速度,但這樣子標示一來不好記,二來抄寫較冗長,於是我們用 EV 值來取代,也比較好記。

EV 值是用來衡量照射在感光元件上的進光量,0EV 則是 EV值記錄的起點,則是以 F1.0 / 1秒做為 EV 值的參考點,無論光圈與快門如何搭配,只要 EV 值相同,進光量都是一樣的,差別只是不同的光圈與快門如何搭配。

EV值相同,進量光也相同,但 EV 值越大,其進光量是越少的,如 0EV 光圈快門組合為 F1.0 / 1 秒,比 1EV 的組合 F1.0 / 0.5 秒進光量還要多上一倍,EV 值相差 1 ,進入相機的光線量也整整差一倍。

到這裡,我們只要知道 EV 值是進光量的單位,也知道EV值越高,進光量反而是越少的,簡單知道這觀念就好,既然知道了一張照片進光量的計算與原理,接下來我們來談談一張照片「對光線的需求」該如何考量。

三、再談對光線的需求

圖09.

圖09.

既然我們了解一台相機如何操作,以自由調整不同的 光圈/快門 的組合,以得到不同EV值(進光量),那下一個問題是:我們要如何知道,上圖 09 要用多少 EV 值才能拍的好呢? 接下來就來談談於光線的需求。

圖10.

圖10.

我們調整光圈與快門以組合不同的 EV 值,將這些進光量直接照射在感光元件上,感光元件記錄這些光線加以轉化成如 0101 等數位訊號,最後再還原成一張照片,這時我們就該猜猜,到底像圖 09 這樣子的風景,要選用多少 EV 值才適合呢?

圖11. 對於光線的需求面

圖11. 對於光線的需求面

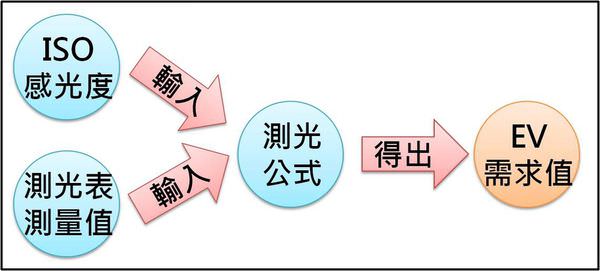

當然這不能用猜的,而是有些工具來加以判斷、了解到底我們該選用多少 EV 值才能拍出一張漂亮的風景,這時站在感光元件立場來思考,相機究竟是如何幫我們判斷該選用多少 EV 值才適合,如上圖所示,相機會根據二個因素來幫我們計算適合的 EV 值,一個因素就是 ISO ,另一個則是測光公式 (如多區權衡測光、點測光等)。

圖12.

圖12.

若是光源提供不足或是太多,照片就會太暗或是過亮,學習攝影重點,在於如何操作相機,調整好適當對 EV 值的需求。

圖13.

雖然測光公式會依據我們所設定的 ISO 值,配合測光表測量外在光線,再搭配不同測光公式,以計算出適當的 EV 需求值,但又為何會發生圖12的狀況呢?之所以會發生光線需求端與供給端的失衡,大多情況是 “測光公式” 選擇錯誤,或是 “測光失準”,底下我們再來談一些需求面計算上的困難。

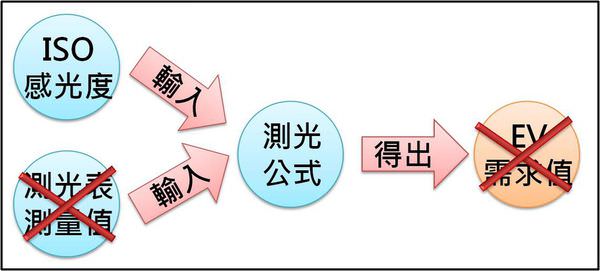

四、EV需求端的困難

圖14.

相機要衡量對於 EV 的需求是透過測光公式計算來得出,這裡需要二個變數,一個是我們使用者設定 ISO,另一個就是透過 “測光表” 得到的數據,結合這兩個變數再扔進測光公式,才能得出正確的 EV 值。

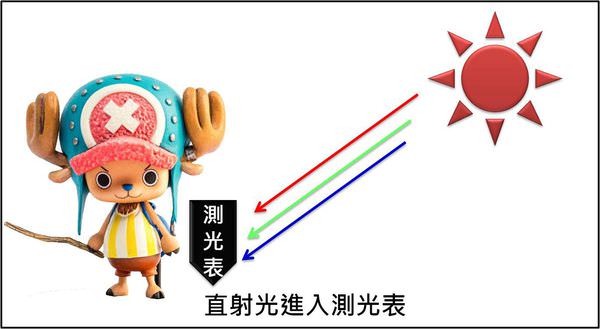

ISO 感光度這裡就不多提了,我們透過相機自己設定是十分彈性,比較麻煩的是使用測光表來衡量光線是十分瑣碎的事情,因為測量光線有二種方法,一種是「入射式」測光表,將測光表直接放在我們想要拍攝的物體旁測量其需求的 EV 值,如上圖 14 是將測光表放在喬巴旁邊,能直接得到一組正確的 EV 需求值。

圖15.

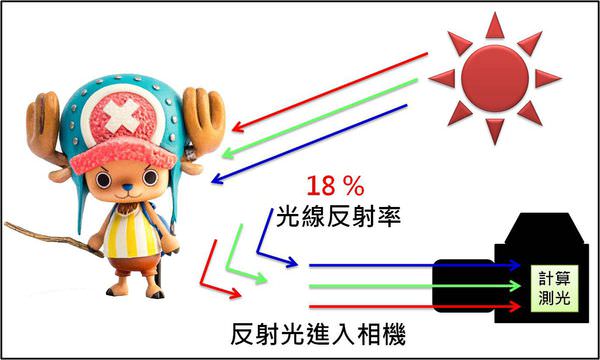

相反於直射光的測光表,目前最普級的測光方式則是如上圖15所示,是透過光線的反射來測量在喬巴身上的光線,我們稱作為「反射式測光表」,而這測光表都內建在相機身上,肉眼是看不到的,現在幾乎我們用的都是這種反射式測光表,來測量對於 EV 值的需求。

至於反射式測光表發展歷史有一段小故事如下:

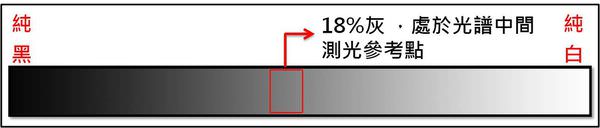

反射式測光表最初設計的概念有一假設,在大多數場合,場景的平均亮度 (反射光) 與照明平均強度 (入射光) 是中灰色,即是全黑到全白的正中間灰色,因此中灰色是測光的基準,而中灰色是入射光 18%,簡稱為 18%灰。 <冼鏡光.數位相機觀念、技巧與原理,儒林出版社,F13>

圖16.

圖16.

測光表設計的概念,是希望找出一個場景中,既不會太亮,也不會太暗的地方做為「測光基準點」,以這基準點為中心,找出適合的 EV 需求值,在純黑與純白中間的灰色調,剛好就在中間,而這中間又是入(直)射光 18% 左右的能量,我們則稱作「18% 中性灰」。

但又為何是「中性灰」? 而不是中性藍、中性紅? 那是因為影響攝影發展歷史最重要之一的攝影師 Ansel Adams 於1940 年時發展的區域曝光系統 (zone system) 發展而來的技術,因為區域曝光概念則是為了拍攝黑白攝影,希望較精準的控制曝光、沖洗、放相出來的技巧,若當時有彩色攝影的話,或許就不見得是以「中性灰」做測光基準。

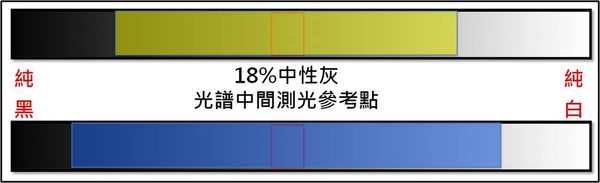

圖17.

圖17.

至於又為何是在中間? 其實很簡單,因為底片、感光元件都有其「動態範圍」,指的是照片明暗記錄的範圍,如上圖17,下方藍色色帶,比上方來得長些,代表藍色色帶動態範圍較寬廣,若能將測光 EV 需求值選定在中間,是希望照片稍亮、稍暗都能平均記錄到,而不會刻意偏重某一側,超過感光元件動態範圍能記錄的範圍之外,一律記錄成全黑、全白。

圖18.

圖18.

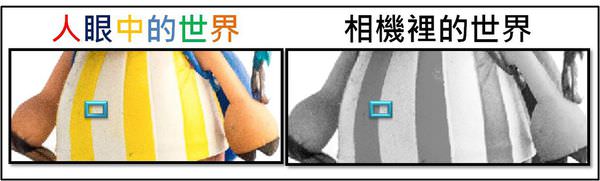

我們了解測光表的歷史後,接下來就來談測光表的限制,剛提到測光表是以「中性灰」 做為測光基準點,問題在於真實世界並非是黑白而是彩色,上圖 18 來比較出人眼中的世界與測光表看到的差別,你能判斷出彩色喬巴身上,究竟何處是「中性灰參考點」呢?

圖19.

透過修圖軟體,我們才能找出該圖中,哪個位置是屬於測光表設計中的 「18%中性灰」,光是透過我們肉眼來觀察,是很難判斷出來的,這裡告訴我們,相機測光表設計上是有其限制與缺陷的,測不準真實世界是在所難免。

圖20.

另一個測光表設計的假設是測量場景亮暗是十分平均的,若測光基準點面對逆光這種場合,場景亮度反差甚大情況下,測光表所得到的數值就並不理想。

圖21.

場景亮度反差大,除了剛剛提到逆光的場合外,另一種常見的就是這種全黑的夜景,也會使得測光表得到的數值產生嚴重的偏差,此時我們就難以判斷正確需求 EV 值為何。

圖22.

我們再回到相機 EV 需求端來看,若是測光公式得到一組 “有問題的測光值”,最後得到的 EV 需求值也是會有問題的,就算選擇正確的測光公式,也得不到正確的 EV 需求值。

五、總結

圖23.

到此,我們簡單的說明拍出一張正確曝光、亮度的照片,我們要分開來談二件事,一個是光源供給面,另一個是光源需求面,我們操作相機分別來調整 EV 值的二端,才能拍出正確的照片。 (即是 “需求” = “提供)

光源供給面部分,我們簡單的了解進光量是由光圈 F 值決定光圈大小,再調整快門速度來調節該光圈進光的時間,最後得到一進光量 X ,為了要簡單記下 光圈值 / 快門速度,我們用「EV」值來簡稱,而以 F1.0 / 1秒 作為 0EV 的標準。

相同 EV 值由數種不同的光圈與快門搭配的組合,只要EV值相同,進光量就會相同 (如 F2.8 / 1秒 與 F4.0 / 2秒),我們可以經過 EV 值表,找出相同進光量 X ,卻是不同的光圈與快門組合。

而EV值越高,進光量是越少的,差1EV,進光量整整差上一倍,如 F1.0 / 1秒與 F1.0 / 2 秒,以及 F2.8 / 0.25秒 VS F4.0 / 0.25 秒,這兩組彼此剛好差 1EV,進光量也就差了整整一倍。

以上我們談完了光線供給面,接著我們介紹光線需求面。

相機對於 EV 需求,是透過測光公式,將二個變數納入計算,一個是「ISO 值」,另一個是「測光表得到的數值」來計算,ISO 我們十分熟悉這裡就不提了,我們花了許多時間來討論「測光表得到的數值」,在了解這數值前,我們得先了解測光表的設計歷史與限制。

測光表有分二種,一種是「入射(直射式)」測光表,另一種是反射式測光表,我們絕大多數是採用反射式測光表,而測光表設計又是以「18% 中性灰」做為測光基準點,理由在於在全黑與全白中間的「灰色」剛好能記錄最多的細節 (一半記錄亮部細節,另一半記錄暗部細節),而這「灰色」剛好是直射光線 18% 的進光量。

但麻煩的是測光表設計有二個明顯的限制,一是測光表所見的世界是黑白而非彩色,不同彩色反射光即不同(則未必是18%),同時我們肉眼也非黑白而是彩色,如何正確在彩色世界中找到 18% 中性灰實在因難。 另一個限制則是測光表假設測量場景是「均勻的」,若反差大的場景 (如逆光、夜景),測光表得到的數據就有嚴重偏差,以此數據配合 ISO 一起進入測光公式,自然會得到不正確的 EV 需求值。

這篇教攝影可說是賀禎寫的攝影教學中最基本、也最難的攝影原理,為寫這一篇,賀禎盡可能的蒐集許多資料交互參考,許多說明解釋的部分,希望在不失真的情況下,做最簡單的詮釋,希望能讓你一次了解攝影中最基礎且最重要的觀念。

![[教攝影48] 什麼是 EV值 測光,一次教會你 [教攝影48] 什麼是 EV值 測光,一次教會你](https://hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469610421-9f83989c0c025c0a751161dc4a54e5b8.jpg?v=1444118770)

![[教攝影66] 這篇,我教會你測光公式怎麼用 [教攝影66] 這篇,我教會你測光公式怎麼用](https://i1.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469595384-87afeca55d213399197d739e842881bf.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[用攝影68] 原來櫻花這麼拍才漂亮 ,拍攝櫻花的 3+1 個小秘訣 [用攝影68] 原來櫻花這麼拍才漂亮 ,拍攝櫻花的 3+1 個小秘訣](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2017/05/1493692325-00d6519b2b1dbf86e53a4b8c0edaff20.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[聊攝影178] 單眼相機選購建議 , 四點不要跟三點必要的考量,解除你心中焦慮 [聊攝影178] 單眼相機選購建議 , 四點不要跟三點必要的考量,解除你心中焦慮](https://i1.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2017/03/1490842464-4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[教攝影74] 相機對焦再認識,每台相機通用對焦原則,必背! [教攝影74] 相機對焦再認識,每台相機通用對焦原則,必背!](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469598347-cc0c99e21ae37548676df43ccbc87645.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[教攝影117] 相機不會用,不是你的錯 – 自大傲慢的相機設計思維,才是元兇 [教攝影117] 相機不會用,不是你的錯 – 自大傲慢的相機設計思維,才是元兇](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/20200713224709_58.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[教攝影86] 曝光控制 的三個角度- 進一步的來學會控制照片曝光原則 [教攝影86] 曝光控制 的三個角度- 進一步的來學會控制照片曝光原則](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/12/1480783913-4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[用攝影79 ] 旅行攝影器材心得 、分享介紹,來看看我是如何活用這些攝錄器材 [用攝影79 ] 旅行攝影器材心得 、分享介紹,來看看我是如何活用這些攝錄器材](https://i1.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2017/08/1503428986-00d6519b2b1dbf86e53a4b8c0edaff20.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[聊攝影56] 類單? 單眼? 傻傻分不出來,簡單教你如何區分 [聊攝影56] 類單? 單眼? 傻傻分不出來,簡單教你如何區分](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469590482-72ebbc6dde767ad7e1800aa8ef1ae274.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[教攝影124] 全片幅是什麼? 全片幅的 2 項優點與 2 項缺點](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2024/07/20240726165657_0_71b162.jpg?resize=1232%2C650)

![[教攝影123] 拍 RAW 檔的好處,四大優點值得你參考](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2024/04/20240416205718_0.jpg?resize=1232%2C650)

![[教攝影122] 手機相機能取代相機嗎? 新的思考途徑來回答這問題](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2024/04/20240410183107_0.jpg?resize=1232%2C650)

![[教攝影121] 感光元件比較 ,認識感光元件,以及不同片幅的差別](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/20230407203452_92.jpg?resize=1232%2C650)

![[教攝影120] 向右曝光 是什麼?向右曝光原則,保留更多照片細節](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/20220702170530_56.jpg?resize=1232%2C650)

![[教攝影119] 團體照怎麼拍 ? 對焦點、焦平面、景深的考量](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/20220323103846_49.jpg?resize=1232%2C650)