A.硬漢偵探電影

男人必須走在髒亂的路上,他不是污穢的男人,也不是有缺陷膽小的男人。在這種故事中的偵探必須是這樣子的男人。他是英雄;他是一切。他必須是一個完整的人,也必須是一個普通不凡的人。用比較際腔爛調的辭藻來形容,他必須是有榮譽感的人—憑著直覺、憑著必然性,不用想太多,當然也不大聲張揚。他必須是在他的世界裡是最優秀的人,同時也是其他世界裡是一個還不錯的人。–雷蒙、錢德勒<謀殺的簡單藝術>。

這種硬漢電影與傳統的警匪電影,或是探討犯罪、法律、社會、正義等議題等犯罪電影不同。名為「偵探」,即非是一法律規範下被賦予具備有合法制裁力量,同時也不屬於社會司法機構下如同警察般的身份與職責,他們游走於正義與犯罪間,運用自己獨特的眼光、知識、背景及敏銳的直覺等特色,能洞察民意等細微之處。

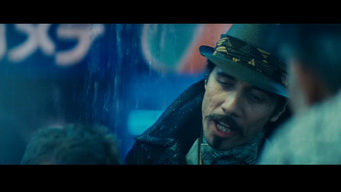

並沒有光鮮亮麗的外表行走在城市大街上,而披戴著灰暗色調的風衣,頭頂著方正或圓弧且深的帽子,踏遍亮鮮亮麗大城市不被人瞧見的陰暗、汙穢,的角落等,而這些角落卻是聚集了犯罪、墮落、邪惡、道德淪喪等任何你所想像得到讓你不愉快的人格特質全在這裡瀰漫著。

如隨行的另一位銀翼殺手,基本上是十分符合硬漢偵探小說中對於角色的描繪,但他並非是主角,反而是一從旁「監視」的角度。

他們有著高度的道德感與使命感,以及根深蒂固的理想主義,也因有著如此的人格特質,運用他們的能力,使得他們的立場與和平的社會秩序、理想的烏托邦都市生活站在同一陣線。他的暴力與洞察民情的能力,使得他常與犯罪要素結合在一起,即使他的態度與價值都讓他致力於井然有序的社會前景,也因為他們太過熟悉了合法社會,而不信任其價值與動機—事實上,經常的時侯他們反骨的個性使然,不信任原有的機構、組織內部的腐敗與限制,才會離開軍隊、警局或各地方單位。

不同於古典偵探。硬漢偵探文本中,不在如過去傳統,對於犯罪事件有個「結果」,通常這種結果是為社會中偶遇的脫序犯罪行為有了解決的辦法與出路,如此才能穩定社會秩序,而黑色硬漢偵探文本並不講求對於犯罪的結果,而是強調「過程」,沒有明確的的結果,而塑造一劃分不清的是非善惡的界線中左右搖擺,讓觀眾充滿想像與一不確定結果的結局。

B.古典偵探

具備有高尚的知慧,並且運用科學的方法與清晰的理性、聰穎的智慧等組合,進而運用一連串的推理的方式來解決難題、識破罪犯等,古典的偵探明顯的是立於一社會秩序維護者,而社會中偶發的問題可以透過推理的程式獲得解決。而古典偵探的文本中,著重的是問題的解決,解讀上才認為,偵探是社會秩序的維護者;反過來審視對立於偵探的罪犯,通常是道德與社會異常的孤立行為,反社會人格等。

如在<黑色大理花懸案>中的兩位主角的警探,圓頂帽、皮大衣等,其打扮穿著特色十分清析的告訴觀眾他們的角色,雖然是警察,但劇中角色也有其模糊地帶。

事實上,古典偵探文本中,犯罪者的行為是個人責任,而非社會責任。解決的方式是透過偵探理智與科學的運用等推論破解犯罪者行為,所以事件獲得解決,社會偶有突發脫軌失序的小事件將導回正軌,如此的明顯「明、暗對比」更將視犯罪者為破壞者的角色,不論是動機或目的都不被認可,行為也被看作失去理智與狂亂。一連串與偵探對壘的過程都是一步步堆疊被社會邊緣化的程式。

C.蛇蠍美女

黑色電影裡的致命女性(femme fatale)與黑色電影一樣,是文化翻譯的結果,不用法文來解釋其角色在影片中的產生的氛圍就有點不是那麼傳神的滋味,即使是用英文「fatal women」,都無法適切地點出致命女性在黑色電影氛圍中的畫龍點睛之妙。

蛇蠍美女在影片中捉摸不定與模糊不清的角色定位,就如同用法文來翻譯該名詞帶來的疏離感有異曲同工之妙,延續了文學中蛇蠍美女所扮演的角色,又輔以現代社會文化脈絡變遷下更添加了神密(黑色)色彩,反過來看在黑色硬派電影下,又難以跳脫出男性角色凝視下的女性角色刻板印象(stereotype),但在習以為常的敘事結構中又常顛覆觀眾的預期,此種如蛇蠍般的狠毒、不羈的性格造成文本中緊張、失衡、不穩定的變化,在黑色電影系列中成為一不可或缺的角色分析。

黑色電影裡中的蛇蠍美女,不但延續了傳統文學中的角色性格外,隨著時代的演變也為其注入了反動的積極性格在其中。自十九世紀工業革命以來,社會改革加快,在歐洲邁向現代化中的鼓動下,將女性自「居家相父教子」的位置推至「社會競爭拼鬥」的舞台上。女性不再只是被動的接受而被迫站出與男人爭取認同與資源,不論是政治上的女權運動,還是文化上女性主義的抬頭,在在挑戰了傳統給予女性的包袱,雖然有了反動的力量,但在長期以男性為主的社會下,這類的女性大多無好下場,社會文化給予其機會與空間,但沒保證會有穩定的發展與成功的機會,在此氛圍下更顯的女性必須透過不同的方式反對抗種種實質/非實質的壓力與挑戰。

<黑色大理花懸案>中的警探妻子,後來角色也自丈夫殉職與其同事有著出軌的行為。不論是造型、還是在此鏡頭下的手勢動作也是十分符合典型黑色電影中對於蛇蠍美女的角角設定。

是否對照著黑色電影陰暗的街道與閃爍不明的燈光代表邪惡與墮落,反之光鮮亮麗且耀眼奪目的女性特徵就代表著正義與積極向上? 在黑色電影中的蛇蠍美女正如同她們的性格與反骨,不讓觀眾眼中的凝視下決定了他們應有的期待。縱觀過去的奇幻文學、神話小說中「女妖」的符碼特徵擅用黑色、棕色、墨綠等暗色系的髮色為妖姬形象,對照黑色電影中的蛇蠍美女未必都背著陽光。

墮落天使路西法也有著天使樣像的外貌呈現在觀眾的凝視下。沒有固定的形象就沒有固定的結局,這些蛇蠍美女不是成為男性角色中失敗墮落的轉折點,戴著純真嬌嫩面具的神情與一頭亮麗的金髮,就是看似冷酷且辣毒令人憎恨的女性,以為穿戴著那一頭烏黑棕髮,走在城市邊緣犯罪、醜陋的角落讓觀眾期待為最終的勝利者,其實才是跳脫我們的意識形態,在黑色電影中她們是輸家。但離開了文本框架內的解讀,能一躍上觀眾之上,將其意識形態踩在高跟鞋下的卻是後者,最重要的不是他們的形像與結局,沒有單一的性格框架正是她們極慾表達的目的,與黑色電影的風格合而為一。

<銀翼殺手>中複製人卓拉為一舞蛇的舞者,除了外貌美麗外,同時更是一「蛇蠍美人」的一外在外的表現之一,雖然角色功能並不在這裡,至少光靠著他的美貌讓主角戴卡特一不閃神而逃脫。

![[ 專題 ] 銀翼殺手黑色美學元素_黑色電影歷史-2 [ 專題 ] 銀翼殺手黑色美學元素_黑色電影歷史-2](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469618887-44d267d9845f28d37cf23d9e4dc3c49b.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[ 簡談 Google衝擊 ] 與 我對Google的想像 2009,06,10 UPDATE [ 簡談 Google衝擊 ] 與 我對Google的想像 2009,06,10 UPDATE](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469588227-07b1a378c372468389a785ce3f6795c2.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![小市民的自助花蓮旅行~Day1 [ 蘇花公路行 ] 小市民的自助花蓮旅行~Day1 [ 蘇花公路行 ]](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469645266-3b4231cf46e8349da1023d3525e0960e.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[比攝影15] Leica V-Lux30 V.S Canon SX220。 照片好壞,不應只是看規格 [比攝影15] Leica V-Lux30 V.S Canon SX220。 照片好壞,不應只是看規格](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469625305-391ae40419c6139b183d00fd0afc736f.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[比攝影18] Nikon 1 Nikon 無反光鏡小單眼 V1 開箱 [比攝影18] Nikon 1 Nikon 無反光鏡小單眼 V1 開箱](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2016/07/1469634955-4cb9ff45bb1dcb7118e6f27d08ac779e.jpg?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![[體驗] 知心寮-台北小酌、放鬆日本清酒聚會約會](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2025/07/20250718074943_0_972e34.jpg?resize=1232%2C650)

![[3C NEWS] Manfrotto 推出 EN-EL15c 副廠電池,這設計很可以啊](https://i1.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2024/08/20240828154304_0_c4154c.jpg?resize=569%2C347)

![[聊攝影340] Nikon Z 相機通用教學 Vol03. 主插槽選擇](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2024/02/20240218204319_0.jpg?resize=1232%2C650)

![[攝影旅行團] 冰島白色歐羅拉11日之旅](https://i0.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/2023/05/20230510193108_14.jpg?resize=1232%2C650)

![[台北課程報名] 打開你的攝影觀 – 構圖與攝影藝術](https://i2.wp.com/hojenjen.com/wp-content/uploads/20220822161536_87.jpeg?resize=1232%2C650)